生命のしくみを活用し、よりよい社会を

つくる技術者を養成する

バイオテクノロジーは健康・環境等の

問題を解決する力を持っています

生物が持つ遺伝子には、驚くほどユニークなはたらきを持つものがたくさんあります。

このしくみをバイオテクノロジーに活かすことで、副作用の少ない医療や、若さを保つ技術、栄養満点の食品、さらには微生物を使った環境浄化など、私たちの健康や生活、持続可能な地球のための新しい解決策が見つかってきています。

応用バイオコースでは、遺伝子組換えや酵素など、生物の細胞内で行われているはたらきについて深く学び、それらを実際の問題に役立つ形で活用できる知識と技術を身につけます。

知識+体験・実践で総合力を

身に付ける

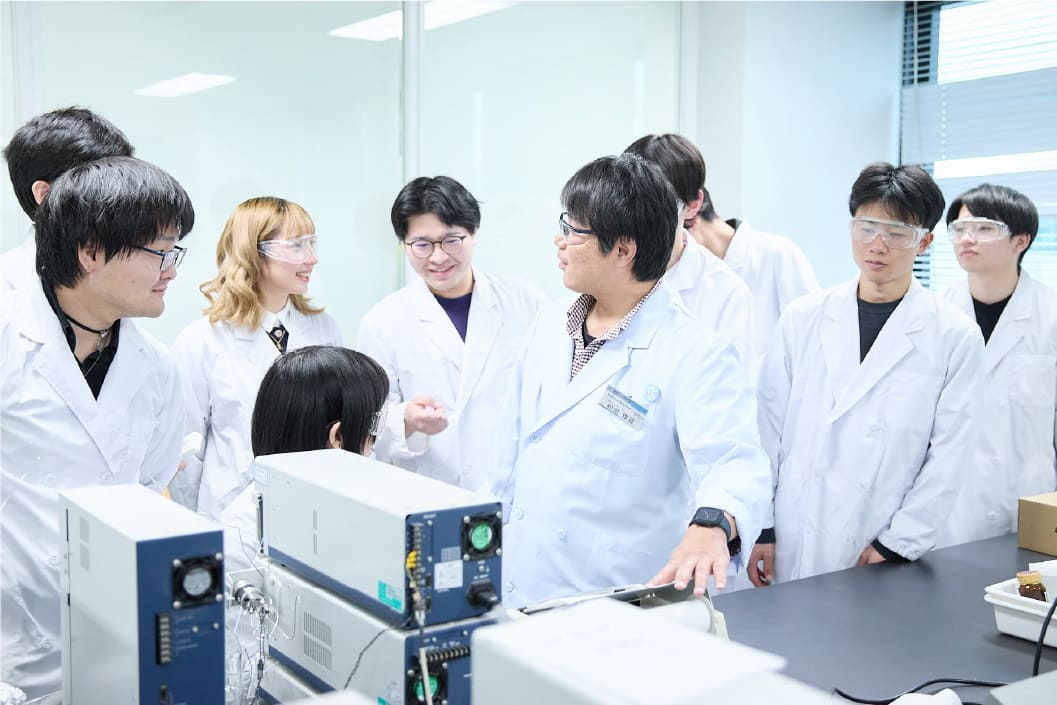

応用バイオコースでは、微生物の有効利用や薬の体内輸送、環境浄化、医薬品や化粧品など、健康やくらしをより良いものにする、バイオテクノロジーを通したものづくりを学びます。「生化学」「生物工学」「機器分析」「環境工学」「食品分析学」といったバイオテクノロジーの基盤となる知識を身につけ、「微生物学実験」「生化学実験」といった学生実験で実験技術の基礎を学ぶとともに、「応用バイオプロジェクト」で研究計画立案・実験の実行・成果の発表まで行い、総合力を身に付けます。

基礎から応用までを段階的に学ぶこと、で自立した思考と行動のできる研究者・エンジニアを養成します。

pickup授業01

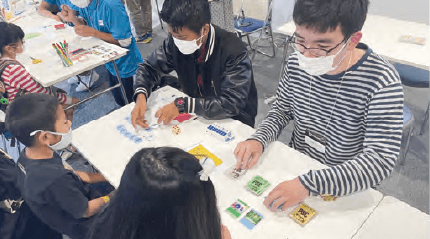

バイオコンテスト

応用バイオコースはものづくりを重視します。

生物を楽しく学ぶための教材をつくる「バイオコンテスト」は全国の大学を見ても珍しいプロジェクト研究です。

学内で発表するだけでなく優秀作品は一般公開します。

pickup授業02

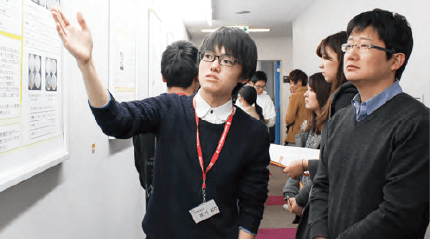

プロジェクト研究

学生実習で学んだ実験機器を活用した自由な発想による研究を行うことで技術力だけでなく計画力や思考力を身に付けます。

研究の成果をポスターにまとめ、さながら学会のようにプレゼンテーションを行います。

Student’s Voice

秋田県庁に内定

応用バイオ科学科 4年

秋田県立本荘高等学校出身

鈴木 麗未

高校でSDGsの学びに触れ、自分にとって未知の分野だったバイオテクノロジーに興味を持ちました。卒業研究のテーマは、食中毒の原因となるヒスタミンに関するもの。ヒスタミンを感知するセンサーには、基質阻害という働きによって精度が下がるという課題があり、私はこの働きを抑えるための研究に取り組んでいます。こうした経験を活かし、食品衛生監視員として食の安全に貢献したいです。

紀伊産業(株)に内定

応用バイオ科学科 4年

神奈川県立伊志田高等学校出身

佐藤 遼

昔からスキンケアに興味があり、肌に関連する研究室を選択しました。ニキビの原因となる「アクネ菌由来のリパーゼ」にのみ効果を示す阻害剤が研究のテーマです。実験がうまくいかない際は原因を解明することに苦労しましたが、菌を培養するのに時間がかかるため、結果が数値データとして表れたときには達成感がありました。化粧品を扱う内定先企業でも研究の経験を活かしていきたいです。

応用バイオコース 研究室

環境高分子化学研究室

プラスチックは軽くて加工性に優れた材料ですが、ゴミの一部が海に流出することで生態系に影響を与えるマイクロプラスチック問題が浮上しています。生分解性やバイオマスプラスチックなど、機能性材料の開発で環境問題に貢献します。

老化・疾患生物学研究室

老化の進行やがんを抑える生理活性物質の探索とその作用機序を明らかにする研究を、ヒトの細胞、およびヒトと多くの遺伝子が共通するモデル生物の線虫を用いて行います。

膜分離工学研究室

21世紀は「水の世紀」とも言われるほど、世界的な水環境汚染や水不足が問題となっています。高機能分離膜を開発し水処理技術に応用することで、海水の淡水化や浄水処理、活性汚泥法との組み合わせによる排水処理などを可能にします。

微生物工学研究室

化石資源への依存度を低下させCO2排出量を削減するために、非可食性バイオマスを用いた石油代替製品製造の研究をしています。微生物には、環境汚染物質の分解能力等が優れている種類もあるため、環境浄化に利用する研究もしています。

分子機能科学研究室

タンパク質は固有のかたちをとることで正しく機能し、この構造形成は分子シャペロンによって介助されます。タンパク質の構造異常はアルツハイマーなどの疾病に関わるので、反応機構の研究が疾病予防や治療法開発につながります。

植物細胞工学研究室

好きな野菜を食べたいときに手頃な値段で買える食卓を目指し、植物バイオテクノロジー(組織培養、交雑、変異原処理、遺伝子改変等)を駆使した品種改良と成分分析技術による選抜で、付加価値の高い植物を開発しています。

酵素工学研究室

酵素は、物質変換に用いられる生体触媒で、様々な物質の測定や生産に活用できます。酵素を環境微生物から取り出し、遺伝子操作することで優れた特性の酵素に改変し、バイオセンサー素子として実用化しています。

水産化学研究室

水産食品の主な可食部である筋肉は、タンパク質を多量に含みます。タンパク質は、分解されてアミノ酸となりうまみを増すほか、白身魚と赤身魚の違いをもたらし、食品アレルギーの原因にもなります。このように、タンパク質の視点から食品を研究します。

生物制御科学研究室

生物の機能を利用して、美白、抗老化、抗ニキビ、抗がん、抗真菌、抗アルツハイマー薬につながる物質を探索し、化粧品や医薬品のもとになる化合物の創薬研究を行っています。